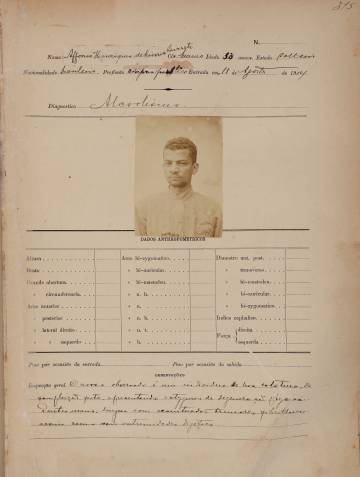

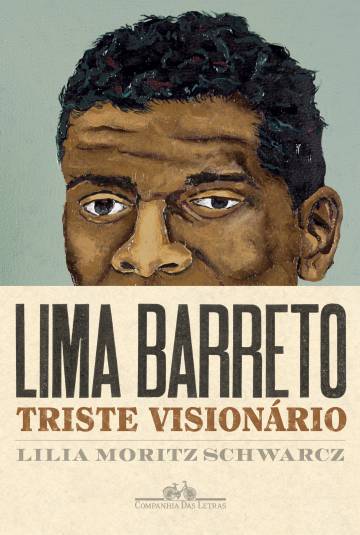

o topo da ficha da primeira internação de Affonso de Henriques de Lima Barreto no Hospício Nacional, o escritor é identificado como branco. O ano era 1914, o diagnóstico alcoolismo, a cidade Rio de Janeiro. Logo abaixo do cabeçalho, contudo, uma foto em sépia desmente a informação sobre sua cor. Assim como um sem número de intelectuais e homens públicos brasileiros, que eram negros, mas foram repetidamente retratados como brancos, Lima, ainda em vida, foi tomado pelo que não era. No seu caso, contudo, o “branqueamento” é ainda mais absurdo, pois ser negro, no último país a abolir a escravidão no mundo, foi questão central da vida e obra do escritor brasileiro.

Se quando adolescente o escritor cursou a Escola Politécnica e se descobriu como único negro de uma turma composta por filhos brancos da elite, sentindo toda a rejeição que poderia haver na situação; em Memórias do Escrivão Isaías Caminha, de 1909, seu romance de estreia, fez o personagem Isaías, filho bastardo de um padre com uma escrava, passar por uma infância em que recebeu educação regular, para, no futuro, descobrir que sua cor seria uma barreira para que ele galgasse posições. Assim como Isaías, Lima também teve um desenvolvimento relativamente estável na infância para descobrir na adolescência e início da juventude o deslocamento que sua condição social e sua cor lhe imporiam.

Comumente retratado como um escritor pobre, Lima teve certa estabilidade familiar durante boa parte de sua infância. O pai, João Henriques, e a mãe, Amália Augusta, eram ambiciosos e tinham boas relações com a elite. Tiveram educação e eram livres. Enquanto ele teve uma carreira promissora como tipógrafo, ela era professora escolar. As coisas começaram a mudar quando Amália morreu de tuberculose e João perdeu o emprego. Em 1902, ele, depois de uma série de episódios de esgotamento emocional, acabou perdendo também a razão, o que levou Lima a abandonar a faculdade para sustentar a casa.

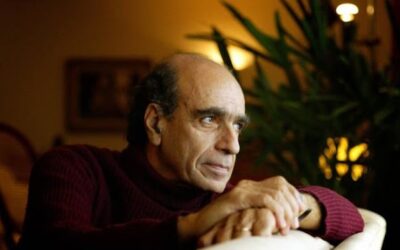

Aos 21 anos, o escritor virou arrimo da família, constituída por três irmãos, pai e alguns agregados. Trabalhando como funcionário público e, ao mesmo tempo, tocando seu projeto literário com colaborações rotineiras em jornais e revistas, Lima encontrou desde cedo na veia crítica sua principal marca. Se denunciava o racismo, também direcionava ataques contra a República, a imprensa e qualquer coisa que cheirasse a estrangeirismos. “Há uma história de comparar Lima Barreto com Machado de Assis, mas é uma injustiça. Eles tinham projetos completamente diferentes, enquanto Machado era um universalista, Lima era um escritor engajado, que denunciava mazelas e criticava o que via em seu cotidiano”, diz Schwarcz.

Olhando para seu tempo, Lima foi, por exemplo, um critico feroz da reforma do centro do Rio, empreendida pelo prefeito engenheiro Pereira Passos. A época marca o início da abertura de grandes avenidas na cidade e da subsequente expulsão de populações pobres que viviam em cortiços para lugares cada vez mais longínquos. Segundo Schwarcz, “a visão que ele tinha da reforma é impressionante, porque muitas das testemunhas da época ficaram encantadas com o que estava sendo feito”. Ele, ao contrário, já percebia o drama de quem era expulso – o que redundaria, em última instância, em um problema crônico das cidades brasileiras, presente até hoje – e também se insuflava com o que via como exportação de padrões europeus de cidades, sobretudo Paris, para o Brasil. Grande birra de sua vida, por exemplo, era o bairro de Botafogo e a cidade de Petrópolis, ambos “afrancesados”.

O triste fim de Lima Barreto

Entre 1909, ano de lançamento de Memórias do Escrivão Isaías Caminha, e 1922, data de sua morte, aos 41 anos, Lima escreveu centenas de crônicas e contos, como O homem que sabia javanês e Nova Califórnia, e publicou ao menos uma obra-prima: O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1911. Outros romances, como Numa e Ninfa e Vida e Morte de M. J. Gonzaga de Sá, também foram publicados no curto intervalo de tempo. Além dessas publicações, muito material veio a público depois de sua morte, como o Diário Íntimo, Clara dos Anjos e Os Bruzundangas. Em suma, foi uma produção profícua e intensa.

Com uma vida marcada pelo alcoolismo, contudo, seus textos e livros foram vistos e avaliados por críticos muitas vezes como erráticos. Lima acumulava diversos projetos ao mesmo tempo e não se encaixava no perfil virtuoso com que escritores eram vistos. Além disso, o tom autobiográfico de seus livros e a falta de preocupação em esconder a real personalidade de alguns de seus personagens não eram bem avaliados na época. Em Memórias do Escrivão Isaías Caminhas, por exemplo, ele retratou criticamente diferentes jornalistas que eram facilmente reconhecíveis, como o célebre cronista João do Rio e Edmundo Bittencourt, dono do Correio da Manhã, um dos jornais mais influentes da época. Não teve vida fácil após isso.

Em 1919, quando foi internado pela segunda vez no Hospício Nacional, Lima já era descrito como alguém andrajoso, com os sapatos trocados, transpirando muito, com inchaços no rosto e olhos “sampaku” – quando há um branco abaixo da íris, característica comum ao alcoolismo. Três anos depois morreu deitado em sua cama, enquanto lia uma revista francesa. Nessa época, Schwarcz descreve, sua personalidade estava se fundindo, cada vez mais, com a dos sofridos moradores dos subúrbios – tão retratados em seus textos.

A matéria completa, do EL PAÍS Brasil, com direito aos extras, aqui.

Detalhes da homenagem da FLIP, aqui.